「仕事辞めたい」

「すでに退職が決まっている」

「退職したがまだ失業手当の申請をしていない」

そんな状況下で「被保険者」として1年以上働いてきて且つ、3年以内に「再就職手当」をもらった経歴がない場合、以下のことをするとけっこう損します

損!

機会損失!

切ない!!

転職歴9回、次で10社目の転職のプロと言われた夢を見たことがある僕が

退職から再就職までの損しない道のりを目的別に網羅しました!

みんなが機会損失しませんように

今日もボタンを叩きます

- 仕事を辞めたら絶対に早急にやっておこう!

- マイナンバーについて(不要な人は飛ばしてね)

- 失業手当の受給口座について(不要な人は飛ばしてね)

- 「1週間の待機期間」(失業申請後に生じる)

- 1ヶ月の「給付制限期間」(待機期間後の後)

- 失業認定を得る(求職活動をしよう)

- 失業認定日に訪問できない時の対処法

- 失業手当 をもらえない人 どんな人?

- 失業手当の受給期間を延長(後にズラす)方法

- 「傷病手当」を活用しよう(ケガや病気で働けない時)@

- 「傷病手当」と「傷病手当金」は別ものです(不要な人は飛ばしてね)

- 基本手当(失業手当)いくら貰える? 金額と期間

- 失業手当の受給期間(受け取れる期限)

- 「再就職手当」(就職促進給付)を活用しよう

- 「就業促進定着手当」も貰おう(再就職手当をもらった人限定)

- 「就業手当」について(2025年3月31日で廃止されたけど)

- 「常用就職支度手当」

- その他の「就職促進給付(移転費、求職活動支援費)」

- 再就職して辞めちゃった場合

- 氏名や住所を変更する場合

- 公共職業訓練を最大限に活用しよう

- 受給中に本人が亡くなったら?「未支給失業等給付」

- 不正受給について

- 教育訓練給付

- 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付)

- 雇用保険と老齢厚生年金の併給調整

- まとめ

仕事を辞めたら絶対に早急にやっておこう!

上記の順にこなすのが合理的です。

なぜなら退職証明書が最初に手に入るからです。(順当に行けば)

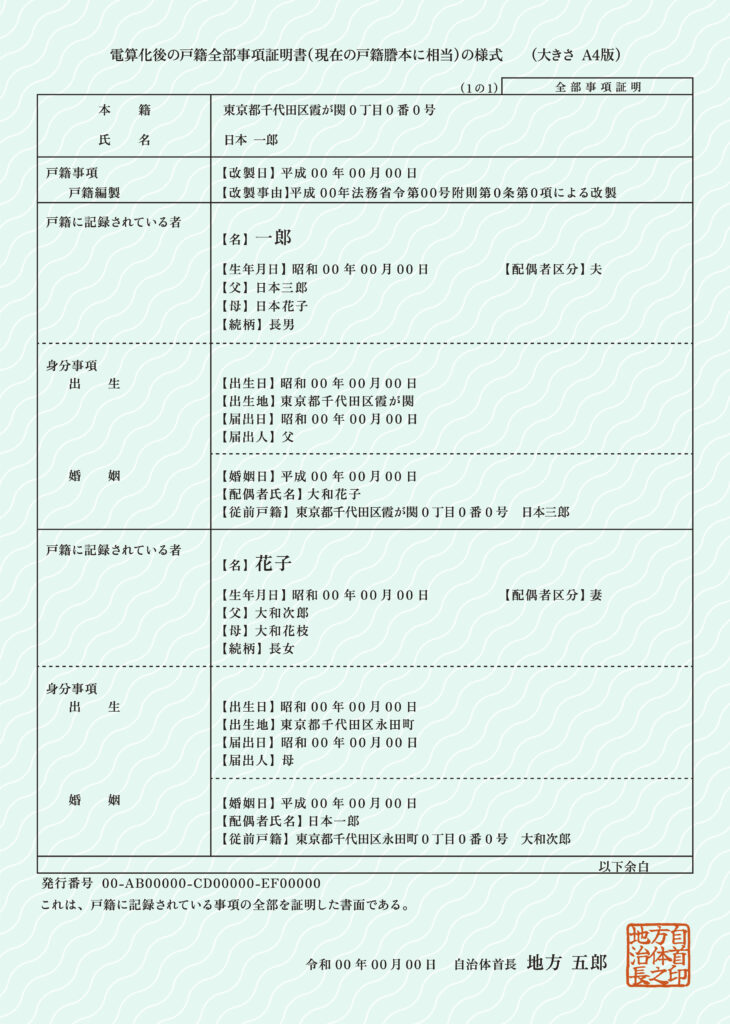

「退職証明書」があれば保険証の切り替えができる(本人のみの場合)

保険証の切り替え(社保→国保)は、本人のみなら「退職証明書」や「離職票」といった退職したことを証明できる書類さえあればできます。

しかし離職票は手に入るのが99%最後になるので、まずは退職証明書を利用して保険証の切り替えをししちゃいましょう

ただし扶養家族含めあなた以外の誰かを一緒に加入させる場合は全員分の「被保険者資格喪失証明書」(健康保険資格喪失証明証が必要です。

「健康保険資格喪失証明書」は「退職証明書」の次、または同時に手に入ります

僕は直近の退職で2つまとめて退職日の2日後に家に届きました。

退職日に退職証明書をもらえた場合は健康保険資格喪失証明書は数日ほど後になります。

雇用保険(失業手当)の手続きは「離職票」がないとできない

離職票には法的な発行期日があり、従業員の退職日から12日以内に発行しなくてはならない。

でも期日があるからと安心しないで退職前に会社に確認しておくことをオススメします!

催促しないと発行してくれない戯けた会社もあるので(経験済み)

中小企業や零細企業にありがちです。

保険証の切り替え(社保→国保へ)

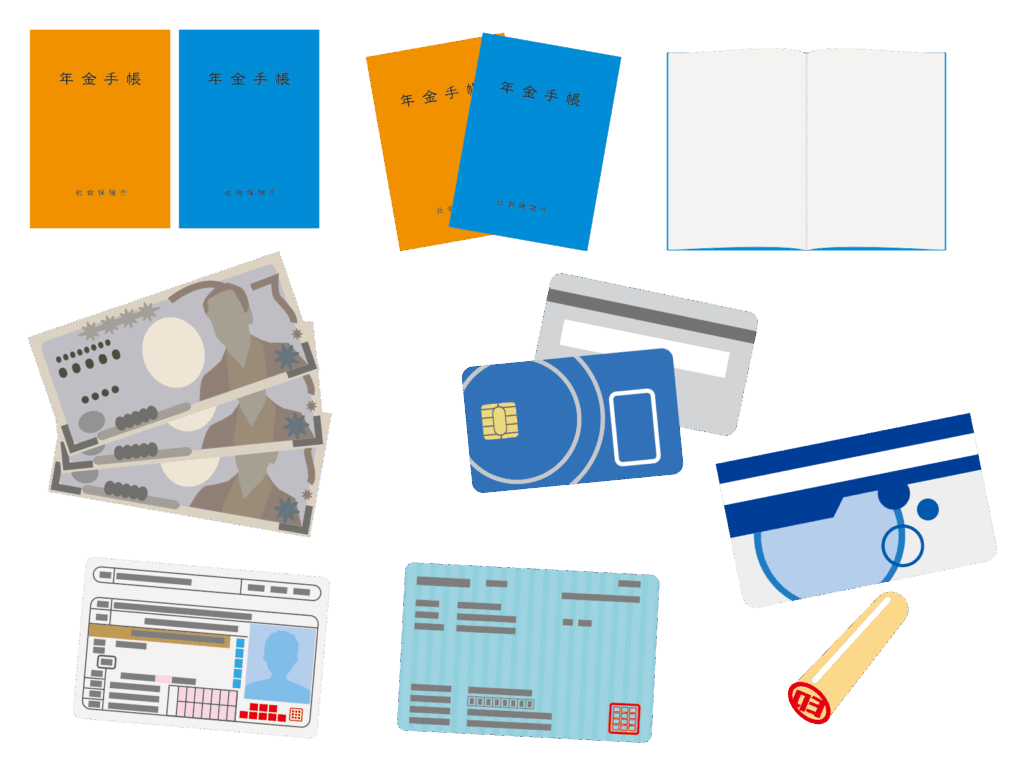

社保から国保へ切り替える際は退職証明書などと一緒に本人確認できるもの(写真付き)を用意してください。

上記のいずれか1点あればOKです!

上記のものが用意できない場合は、

などから2点必要になります。

用意ができたら管轄の役所へ行き、職員さんの指示に従えば大丈夫です。

大きなお世話かもですが、保険証は一刻も早く手にすべきです!

「私はケガしない」とか「俺は病気したことない」なんて言わないで 笑

100%ではありませんので、

まぁ医療費に関しては全額自己負担で払ってしまっても保険証が来てから当時の領収書を一緒に持っていけば支払額の70%を返金してもらえるのでご安心ください

しかしながら手術等することになってしまうと一時的とはいえ高額な金額を払うことになるのでやはり保険証は常備していた方がいいでしょう

失業手当(雇用保険)の申請

離職票が手に入ったら必要物を揃え管轄のハローワークへ失業手当の申請に行きましょう

マイナンバーカードを提示する場合、写真2枚はなくて大丈夫です

ただし、毎回マイナンバーカードを提示することになるので面倒に感じるなら写真2枚を提出してしまえば次回以降マイナンバーカードの提示が不要になるので楽ですよ!(体験談)

マイナンバーカードがあればそれ1点でOK

マイナンバーカードを持っていない場合は上記1点の他にマイナンバーを確認できる書類「マイナンバー通知カード」または「住民票記載事項証明書」(個人番号の記載のある住民票)のどちらかを用意してください。

(マイナンバー通知カードは令和2年5月25日以前に誰もが家に届いているはずです)

昨今ハローワークでもマイナンバーの提示が必須(´ཀ`)

などから2種類必要になります。

とはいえマイナンバーの提示が必須なのでやはり1点は住民票記載事項証明書(個人番号の記載のある住民票)にするのが得策でしょう

住民票にはマイナンバーの記載が義務付けられていない

ので役所で住民票を発行する場合はその旨を伝えましょう!

コンビニで発行する場合はマイナンバーを記載するか、しないかを操作の過程で選択できます

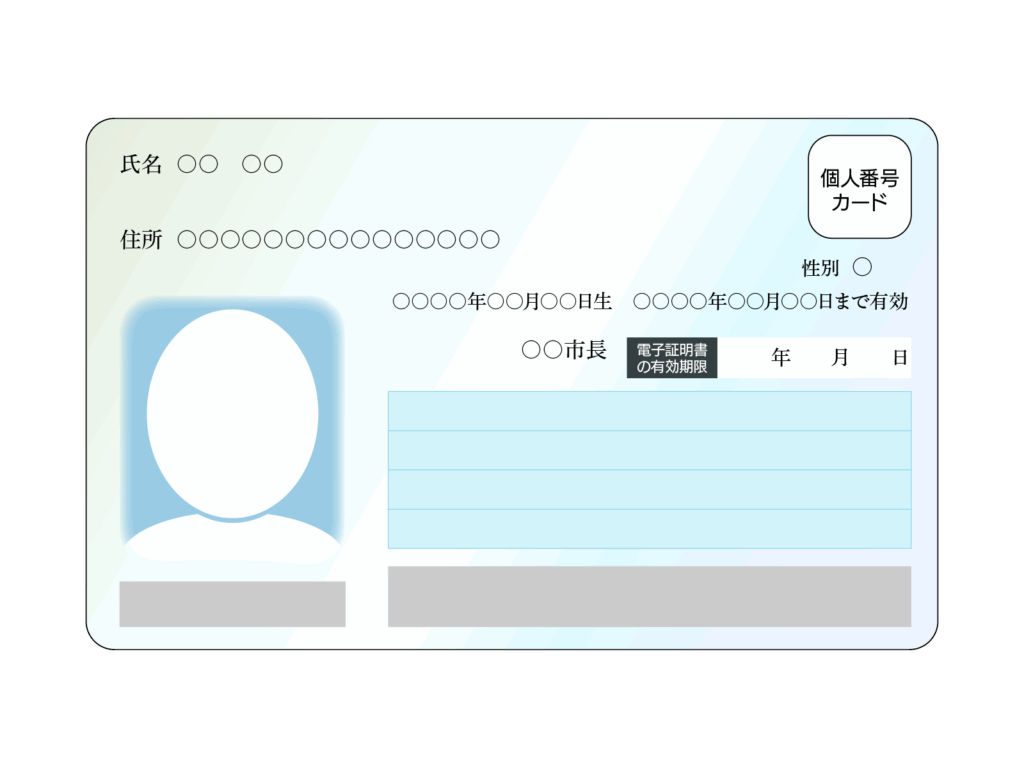

マイナンバーについて(不要な人は飛ばしてね)

のでマイナンバーが必要な人はこれを機にマイナンバーカードを発行してしまってはいかがでしょう?

持っていると何かと便利ですよ!

コンビニで住民票の写しや印鑑証明書(印鑑登録証明書)を発行できるし(マイナンバーカードがないと市役所でしか取れない)、

賛否あるけど保険証と運転免許証もマイナンバーカードにまとめて一本化もできるし(財布のカード入れが1枚分空きます)、

こういった様々な利便性、有用性がありますが中でも特に便利なのは「マイナポータル」にログインして自分のあらゆる情報を参照したり、オンラインで行政手続きなどをできることです!

郵送で送る手もありますが上述したように送料が自分だし、届かない等のトラブルや紛失のリスクもあるので e-Tax が得策かと思われます

特に郵送の場合、普通郵便だと追跡機能がないので注意が必要です※

少し費用が高くなっても追跡機能付きの郵送をオススメします!

ちなみに追跡機能がある郵送方法で1番安いのは「レターパックライト(370円)」

レターパックライト許容サイズ

| 料金 | 370円 |

| サイズ | 34.8cm×24.8cm(A4サイズ相当) |

| 厚さ | 3cm以内 |

| 重さ | 4kg以内 |

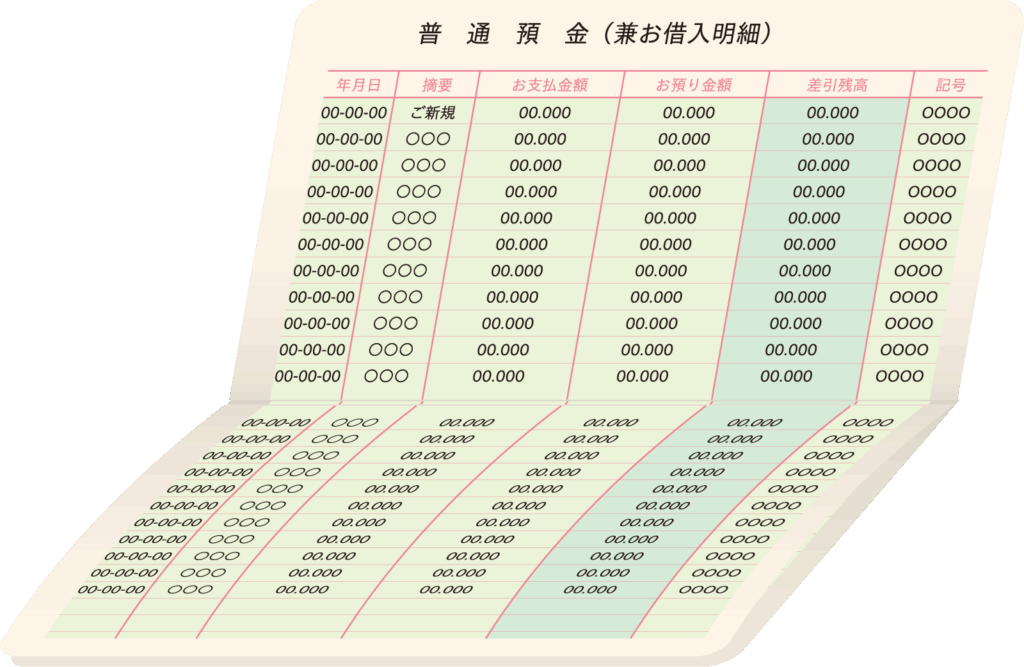

失業手当の受給口座について(不要な人は飛ばしてね)

僕は今回(2025年)【auじぶん銀行】で受給しました。

その前(2021年)の時は【楽天銀行】で受給しました。

今の時代、ネット銀行でもほとんどのところが対応しているはずです。

個人的な推測にはなってしまいますが、【auじぶん銀行】が対応しているということは「PayPay銀行、SBI新生銀行、住信SBIネット銀行、GMOあおぞらネット銀行、イオン銀行、ソニー銀行、三井住友銀行Olive(オリーブ)口座」辺りは高確率で対応しているであろう自信があります。

【みんなの銀行】辺りは怪しい、、、

あくまでも個人的な推測なのでその点につきましてはハローワークで直接確認するまでは明確でありません

因みにハローワークの職員もどこが対応しているか否か把握していないので出された銀行名をその場で調べる形になります。

なので使いたい銀行口座の可否確認は自身でハローワークでお願いします。

逆に実店舗のある銀行ならド田舎のアングラな地方銀行でも対応していないことはないでしょう

ハローワークは地域密着型ですので

「1週間の待機期間」(失業申請後に生じる)

基本、失業手当は離職票がないと申請できませんが退職日の翌日を1日目とし12日目以降から離職票がなくても仮申請できるようになります。

12日経過しても離職票が手に入らなかったら必ず仮申請しときましょう!

ナゼかというと仮申請でも「待機期間の日数」としてカウントされるからです!

まずはこの1週間が過ぎないと失業手当の受給資格を得ることもできないので、

てわけで「待機期間中」に離職票が手に入ればアッパレなのです。

1ヶ月の「給付制限期間」(待機期間後の後)

1週間の待機期間を経たら次は「1ヶ月の給付制限」が発生します(自己都合退職の方のみ)

「待機期間」に次ぎ「給付制限期間」もまた労働や収入はNGなのでご注意を※

「給付制限期間」なし(会社都合退職の場合)

会社都合退職だと「給付制限」は発生しません

失業手当の支給対象にならない期間は「1週間(申請日含む)の待機期間のみ」

失業申請をした8日後から失業手当の支給が始まります

とはいえ自分の口座に振り込まれるのはそこから最短でも約30日後(失業申請した日)から最初の失業認定日(4週間後)から1週間以内(僕の場合いつも失業認定日の2日後に振り込まれてた)になるので退職してから失業手当が振り込まれるまで最短でも38日ほどはかかることになります

上記のような理由で退職になると会社都合になります。

しかし「解雇」の場合、理由によっては自己都合とみなされます!

例えば、自己の重大な過失(飲酒運転とか、犯罪とか)などで解雇された場合は自己都合とみなされる確率が高いでしょう。懲戒解雇や重責解雇とか

まぁ当然ですね

「給付制限期間」あり(自己都合退職の場合)

自己都合退職だと「1週間の待機期間」後に「1ヶ月の給付制限期間」が発生します

例えば待機満了日が3月1日なら4月1日まで、

合算すると失業手当が発生するのは失業申請日から約38日、失業手当の支給が始まるのは4月2日からとなります

なので実際に自分の口座にお金が振り込まれるまで失業申請してから最短で2ヶ月と1週間、約68〜9日後となります

ちょっとキツイですね

※前述しましたが、給付制限期間中も労働や収入はNGなので気をつけましょう※

失業認定を得る(求職活動をしよう)

失業手当を受給するにはまず、「失業認定(受給資格)」を得なければなりません

4週間に1度の指定された日、「失業認定日(日にち、曜日は個々によりけり)」なるものが設定されていて、認定日には毎回ハローワークに訪問の上「失業認定申告書」を提出することが義務付けられています

因みに、

「失業」とは単なる無職のことではありません

上記の3点を満たしてはじめて「失業状態」と認められます。

ただの「無職」特に「ニート(無職、そもそも働く意思がない者)」は失業ではないのです。

「失業認定」を得るために就職する意思がある(フリでもいいので)ことを証明しよう

失業認定を得るにはその認定日間(認定日〜次回認定日の前日まで)に最低2回以上の求職活動をしたことを証明しなければなりません。(失業の申請日から初回の失業認定日までの間は1回の活動でOK)

これを遂行することで就職の意思の証明になります

ここで労働や収入があってはいけません(投資による収入は制限なし)

求職活動中に労働や収入があったのを隠して失業手当を不正受給してバレると非常にヤバイのでやめときましょう!

給付金の没収はもちろんのこと、別途で、受給した金額の2倍の金額を罰金として課せられる場合も!!

つまり合計すると不正受給した金額の3倍の額を徴収されるということですね!くわばらくわばら

ハローワークで直接聞いた情報ですのでやる場合は心してやってね

自分はどうーしても働きたいんだっ!という人は、融通を利かせてもらえる知り合いの会社とかで潜りで、給料は必ず手渡し(振込だと履歴で足がつく可能性大!)で使ってもらいましょう!

とくに所得税とか生じると後に必ずバレます!

なるべく大人しくしときましょう 笑

求職活動として認められる行動

同一求人の場合「履歴書の送付」と「面接」で「活動2回」とはならないよ

求職活動として認められない行動

などなど、

ま、なんか分かりますよね、

自分がハロワの職員だったらこれらをやりましたと主張されても

「で?」って感じですもんね 笑

因みに

「求人を見る」は、ハローワークのPCを使って見るやつでもダメです

失業認定日に訪問できない時の対処法

とはいえ人間100%とはいかないので、どうしても行けない時は必ず事前にハローワークに連絡の上、指示を受けましょう!

やむを得ない理由であれば、認定日を変更することが可能です

上記のような理由ならやむを得ないとして認められます

因みに、「働くことができない14日以内の病気やケガ」とありますが、では「15日以上」ならどうなの?ってなるかと思います

「14日を超える働くことができない病気やケガ」の場合は「傷病手当」という施策の対象になりますので希望の方はそちらを活用ください

就職、事業を開始(起業)することが決まった場合

就職(試用期間、研修期間、アルバイト、パートも含む)することが決まった場合は就業開始日、即ち初出勤日(内定日じゃないよ)の前日まで、

自身で事業を開始(起業)するのが決まった場合は事業(開始するための準備期間がある場合は準備)を開始する日の前日までにハローワークに来所し、失業認定申告書による就職の届出をして失業認定を受けてください

例えば

失業認定日の前日、しかも17時ちょい前とかに採用の連絡が来て、

「明日から来れますか?」

なんて言われて、

「えー!もうハローワークの営業時間に間に合わないよー!泣」

なんてこともあります(経験あり)

ハローワークの営業時間は基本、平日8時30分〜17時15分まで、

(場所によっては土曜日も隔週などで開庁しているところもある)

さらにいうと、

職業相談、職業紹介は9時~17時

雇用保険の受給資格決定(失業手当等を受けるための最初の手続き)は

8時30分~16時まで

求人者との面接、選考、採用試験の場合

証明書類の取得方法

国家試験、検定など資格試験の場合

受験票が手元にない場合は試験主催者に受験証明書の発行を依頼しよう

働くことが出来ない14日以内の病気やケガの場合

領収書を持ってきて貰えば大丈夫ですよ(^^) 診断書を持ってこいとまでは言いませんので!

とのことです。

でも一応ご自身の管轄のハローワークに確認してください

診断書を書いてもらうと数千円かかりますからねぇ、、、

婚姻(自他含む)の場合

親族の看護、危篤、死亡の場合

入園式、入学式、卒園式、卒業式、の場合

失業手当 をもらえない人 どんな人?

上記のいずれかに当てはまる人は原則、失業手当を受給することができません!

ただし、1番目から〜4番目までの理由ですぐに就職できない場合は受給期間を延長(後にズラす)できる場合がありあます。

保険料を払っていたのに受給できないの?怒

雇用保険 は「積立保険」ではないので、払っていれば必ずもらえるという制度ではありません

「雇用保険」はあなた自身が収めた保険料の他に、他の働く人々や事業主からの保険料と税金によって国が運営している「相互扶助(助け合い)の制度」です。

よって法律に定める要件に当てはまらない限り支給を受けることはできません。

(by ハローワーク)

だそうです。

ならばその要件に当てはめるまでです!

失業手当の受給期間を延長(後にズラす)方法

失業手当は原則、退職日の翌日から1年以内に申請&受給をしなければなりません、

しかし一定の条件を満たすとことで最長4年間(元々ある1年に3年足して)まで受給期間を延長することが可能です

延長の手続きは退職後その状態が30日以上を経過した日の翌日以降、早期に行うことが原則ですが延長後の受給期間の最後の日までの間であれば申請可能です。

尚、申請にあたってハローワークへ以下の書類の提出が必要です↓

代理人の場合は委任状が必要

病気やケガですぐに働けない場合

尚、受給資格が認定された後に「病気やケガ」で15日以上働けない場合は失業手当の代わりに同額の「傷病手当」を受給できる場合があります。

傷病手当支給申請書もハローワークでもらえるよ

妊娠、出産、育児(3歳未満)の場合

親族や小学校就学前の子の看護の場合

配偶者の海外勤務に本人が同行する場合

上述の3〜5番目はいずいれか1つでOK

一定のボランティア活動で引き続き30日以上その職業に就つけない場合

「傷病手当」を活用しよう(ケガや病気で働けない時)@

「傷病手当」については後のセクションで説明しています」へ戻る

ただし、健康保険、労災保険など、他の法律に基づいて「傷病手当金(傷病手当とは別もの)、休業補償給付金などの支給を受けている場合や待機期間中及び給付制限期間中の日は、支給を受けることができません

「傷病手当」については後のセクションで説明しています」へ戻る

「傷病手当」の申請に必要なもの、申請期限

書類の提出は代理人、または郵送でも大丈夫です。

しかし代理人による場合は委任状が必要になります。

「傷病手当」と「傷病手当金」は別ものです(不要な人は飛ばしてね)

【傷病手当】は「雇用保険」の制度で退職してからの話です。

【傷病手当金】は「健康保険」の制度で在職中に申請するものです。さらに、2つの条件を満たせば退職後も継続して受け取ることができます。

基本手当(失業手当)いくら貰える? 金額と期間

基本手当(失業手当)は退職理由、収入額、在職期間、退職時の年齢によってもらえる金額や期間が変わってきます。

計算方法はまず、在職時の状況から日額(1日分)を割り出します。

そこから「退職理由、収入額、在職期間、退職時の年齢」をもとに日額を何日間もらえるかが決定します

これで基本手当の総支給額を割り出すことができます。

基本手当 もらえる金額(日額)

基本手当(失業手当)は求職者であり失業状態にあった日に対して支給される手当のことを言います。

計算方法は 直近勤務していた就業先から直近6ヶ月間で支払われた賃金(給料)の合計額を180で割った金額の約80%〜45%を日額、1日分の支給額として算出します

退職時の年齢が30歳未満、または65歳以上の場合

| 賃金(給与)日額 | 給付率 | 基本手当(失業手当)日額 |

| 2869円以〜5200円未満 | 80% | 2295円〜4159円 |

| 5200円〜12790円以下 | 80%〜50% | 4160円〜6395円 |

| 12790円超〜14130円以下 | 50% | 6395円〜7065円 |

| 14130円(上限額)超 | ー | 7065円(上限額) |

退職時の年齢が30歳〜45歳未満の場合

| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |

| 2869円以〜5200円未満 | 80% | 2295円〜4159円 |

| 5200円〜12790円以下 | 80%〜50% | 4160円〜6395円 |

| 12790円超〜15690円以下 | 50% | 6395円〜7845円 |

| 15690円(上限額)超 | ー | 7845円(上限額) |

退職時の年齢が45歳〜60歳未満の場合

| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |

| 2869円以〜5200円未満 | 80% | 2295円〜4159円 |

| 5200円〜12790円以下 | 80%〜50% | 4160円〜6395円 |

| 12790円超〜17270円以下 | 50% | 6395円〜8635円 |

| 17270円(上限額)超 | ー | 8635円(上限額) |

退職時の年齢が60歳〜65歳未満の場合

| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |

| 2869円以〜5200円未満 | 80% | 2295円〜4159円 |

| 5200円〜11490円以下 | 80%〜45% | 4160円〜5170円 |

| 11490円超〜16490円以下 | 45% | 5170円〜7420円 |

| 17270円(上限額)超 | ー | 7420円(上限額) |

「所定給付日数」(基本手当をもらえる日数)

基本手当がもらえる日数を「所定給付日数」と言います

所定給付日数は退職時の年齢や、退職理由により上限額が異なります

自己都合退職、契約期間満了、定年退職の場合

| 被保険者であった期間 | 10年未満 | 10年〜20年未満 | 20年以上 |

| 全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |

会社都合(倒産、解雇、雇い止め)退職の場合

| 被保険者であった期間→ 退職時の年齢↓ | 1年未満 | 1年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年〜20年未満 | 20年以上 |

| 退職時の年齢が 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |

| 30歳〜35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |

| 35歳〜45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||

| 45歳〜60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |

| 60歳〜65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |

| 被保険者であった期間→ 退職時の年齢↓ | 1年未満 | 1年以上 |

| 45歳未満 | 150日 | 300日 |

| 45歳以上65歳未満 | 360日 |

失業手当の受給期間(受け取れる期限)

原則、基本手当(失業手当)は退職日の翌日から1年以内に受給し終えなければなりません。(所定給付日数が330日の人は1年間+30日、360日の人は1年間+60日

この期間内の失業状態(求職状態)であった日に対して、所定給付日数分を上限として基本手当をもらうことができます。

この期間を過ぎてしまうと所定給付日数分の基本手当の受給を終えていなくてもそれ以降、基本手当を受給できなくなってしまうので注意!

「再就職手当」(就職促進給付)を活用しよう

まだ失業手当をもらい終わってない、むしろ1回も貰ってない!

そんな状態で就職を決めてしまうのは何だか損なように感じてしまいますよね!

まさに「機会損失」

就職の足枷になります 笑

そんなあなたに「再就職手当」という光を教授します!

「再就職手当」とは

「再就職手当」いくらもらえる?(一括)

例えば

「所定給付日数 90日」就業開始時の「支給残日数 30日」で「基本手当日額 6000円」の場合

6000円×30日=180000円

180000円の60%=180000円×0.6

180000円×0.6=108000円

108000円 が一括でもらえる

「再就職手当」支給要件

下記を全て満たすことが条件となります↓ 「再就職手当とは」へ戻る

「次職が契約社員、派遣社員、パート、バイトでも大丈夫だよ」へ戻る

「再就職手当」とはへ戻る 「常用就職支度手当の支給要件」に戻る

「次職が契約社員、派遣社員、パート、バイトでも大丈夫だよ」へ戻る

次職が契約社員、派遣社員、パート、バイトでも大丈夫だよ

「1年を超えて勤務することが確実であると認められること」とありますが、「契約社員(1年更新)」や「有期雇用派遣社員(3ヶ月更新)」ではダメなように感じてしまいますよね、

でも実際そうではなくて「1年以上の勤務が見込まれる」という意味合いだそうです

「更新の際に何かを達成していること(例えば営業職で、〇〇万円以上の売り上げがあることとか)が条件付けられている契約」とか、

「1年未満契約で、更新されないことが確定している期間社員」とか、

そういう人達のことを指すとのこと

一般的な「契約社員(1年更新とか)」や「有期雇用派遣社員(3ヶ月更新)」の場合、

出勤率が悪すぎる、勤務態度が悪すぎる、あまりにも仕事ができない、刑事罰になるようなこと(懲戒解雇、重責解雇など)をやらかした

とかでもない限り本人が拒否しなければ基本、契約は更新されるものとみなされているのでOKとされるそう

また、バイトやパートでも1週間で20時間以上の労働であり雇用保険に加入するもので1年を超える雇用が見込まれるならOKだそうです!

さらにいうと「雇用保険」、これも手続きから加入まである程度の時間(1ヶ月とか)が掛かるので、採用の時に「雇用保険には加入しない」と断言されでもしない限りはあってないようなルールらしい

よって実質的に必須なのは「1週間で20時間以上の労働時間であること」

これだけです!

ハローワークで直接確認した情報なのでご安心いただければと思います!

「再就職手当」の申請に必要なもの、申請期限

と、いうルールがありますが、ハローワークの職員さん曰く

「本当は1ヶ月以内ですが2〜3ヶ月くらいなら期限を過ぎてしまっても大丈夫ですので提出してくださいね(^^)」

と!

ていうか実際法的に2年以内であれば申請可能だそう

因みに、再就職手当をもらった後もさらに手当をもらえる場合があります

仔細は次のセクションで

「就業促進定着手当」も貰おう(再就職手当をもらった人限定)

再就職手当がもらえるとはいえ、失業手当を満額もらった方が金額的に大きいし、

もらい終える前に就職してしまうのは何だか損したように感じてしまう方も少なくないのではないでしょうか?

「機会損失」 足枷になります 笑

そんな葛藤を解消すべく「就業促進定着手当」

これであなたの機会損失額を大幅に減らせます

「就業促進定着手当」とは

「就業促進定着手当」もらえる金額(一括)

例えば

「所定給付日数 90日」「支給残日数 30日」「基本手当の日額 6000円」

という条件で「再就職手当」をもらった人が「就業促進定着手当」をもらう場合

「就業促進定着手当」

支給残日数の20%を一括でもらえる

6000円×30日=180000円

180000円の20%=180000円×0.2

180000円✖️0.2=36000円

「就業促進定着手当=36000円(一括)」

因みにこの条件の「再就職手当」は支給残日数が3分の1なので

給付率は60%(3分の2以上だと70%)なので

180000円×0.6=108000円

「再就職手当=108000円(一括)」

「再就職手当+就業促進定着手当」で

計14万4000円 となる

「就業促進定着手当」がもらえるのは「再就職手当」をもらってから半年くらい後になります

「就業促進定着手当」支給要件

下記を全て満たすことが条件になります↓

※前職よりも賃金日額(給料)が高くなってしまうともらえないので注意

「就業促進定着手当」の手続きに必要なもの、申請期限

「就業手当」について(2025年3月31日で廃止されたけど)

「就業手当」は令和7年(2025年)3月31日で廃止されてしまいました!

が、一応説明します。不要な人は上記のボタンで次のセクションへお進みください

因みに、この「就業手当」を受給した場合でもその後その就業が安定した職業になったと認められる場合「再就職手当」の支給対象となる場合があります。

就業手当とは?

「就業手当」いくらもらえる?

- 就業手当の支給金額

- 基本手当(失業手当)日額の30%に相当する額(1円単位は切り捨てられる)がもらえる

※就業手当を算出する場合の基本手当日額には上限がある

| 退職時の年齢 | 日額上限 |

| 60歳未満 | 6395円 |

| 60歳以上65歳未満 | 5170円 |

例えば

「所定給付日数 150日」基本手当の「支給残日数 50日」で「基本手当日額 6000円(退職時の年齢 60歳未満)」の場合

6000円×50日=300000円

300000円の30%=300000円×0.3

300000円×0.3=90000円

90000円 が一括でもらえる

「就業手当」支給要件

以下、全てを満たすことが条件となります↓

「就業手当」の申請に必要なもの、申請期限

「4週間に1回の失業認定日」に、前回認定日から今回認定日の前日までの各日について「就業手当支給申請書」に「雇用保険受給資格者賞」及び「就業した事実を証明する書類」を添えて提出する

※就業日以降、失業認定の必要のない人については「支給申請書」を代理人(委任状が必要)または、郵送による提出も可能(この場合事業主の証明が必要になる)

「常用就職支度手当」

就職が1日遅かったがために再就職手当をもらえなかった!号泣

悲劇!惨劇!機会損失(´ཀ`)

でも、あなたが「45歳以上」で「労働施策総合推進法」に基づく「再就職援助計画」の対象となる人、

または障害があり就職が困難な人の場合、

「常用就職支度手当」という希望が残ってます!

「常用就職支度手当」とは?

「常用就職支度手当」いくらもらえる?

「常用就職支度手当」の支給額は90日未満(「所定給付日数」の「支給残日数」が「90日未満」の場合は支給残日数(その数が45を下回る場合は45で計算)に基本手当(失業手当)日額を掛けた数の40%(1円未満の端数は切り捨てられる)となる

所定給付日数が270日以上の人は「一律36日分」になる

なんでやねん!

| 退職時の年齢 | 日額上限 |

| 60歳未満 | 6395円 |

| 60歳以上65歳未満 | 5170円 |

例えば

「所定給付日数 90日」で「支給残日数 20日」で「基本手当日額 6000円」の場合

6000円×45日=270000円

270000円の40%=270000円×0.4

270000円×0.4=108000円

支給額は108000円

となる

「常用就職支度手当」の支給要件

下記をすべて満たすことが条件です↓

※支給に関する調査をする際にその事業所に勤務していることが必要

「常用就職支度手当」の手続きに必要なもの、申請期限

↑こちらも再就職手当と同様、2〜3ヶ月遅れても大丈夫でしょう!

最悪2年以内なら申請可能なはず、、、

こちらはハローワークで確認したわけじゃありませんが、再就職手当はOKで常用就職支度手当ダメ!なんて不平等なことはないはずです!

その他の「就職促進給付(移転費、求職活動支援費)」

「移転費」とは?

「いい仕事があるけど遠すぎ!」または「受けたい訓練があるけど遠すぎ!」

「かといって転居するのは金銭的に厳しい 泣」

そんな人はぜひ利用してください!

しないと機会損失です!

「移転費」の受給条件、申請期限

1

「待機期間(1週間)経過後」に就職、または訓練等を受けることになった場合に管轄のハローワークの所長に住居所の変更が必要と認められること

2

当該就職、または公共職業訓練の受講について就職準備金、その他 移転に要する費用が就職先の事業主、公共職業訓練等の施設の長、その他の支給されない場合、またはその支給額が移転費の額に満たない人

申請期限

移転する日から起算した日、の翌日から起算して1ヶ月以内

やむを得ない理由で申請が遅れる場合は最長2年以内

「求職活動支援費」とは?

3種の「求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費)」を受給できるケース

「広域求職活動費」 申請期限

申請期限

紹介を受けた日の翌日から起算して10日以内

やむを得ない理由で申請が遅れる場合は最長2年以内

「短期訓練受講費」 支給要件、申請期限

申請期限

訓練終了日の翌日から起算して1ヶ月以内

やむを得ない理由で申請が遅れる場合は最長2年以内

求職活動関係役務利用費

申請期限

・一般の受給資格者(基本手当の受給資格者)の場合

失業手当の受給期間中、最後の失業認定日、または受給期間満了日のどちらか早い方まで

・高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者の場合

保育等サービスを利用した日、の翌日から起算して4ヶ月以内

やむを得ない理由で申請が遅れる場合はサービスを利用した日の翌日から起算して最長2年以内

求職活動関係役務利用費

申請期限

・一般の受給資格者(基本手当の受給資格者)の場合

失業手当の受給期間中、最後の失業認定日、または受給期間満了日のどちらか早い方まで

・高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者の場合

保育等サービスを利用した日、の翌日から起算して4ヶ月以内

やむを得ない理由で申請が遅れる場合はサービスを利用した日の翌日から起算して最長2年以内

再就職して辞めちゃった場合

せっかく再就職したのにまた辞めちゃった 泣

そんな時もありますよ!

しかし当初(1度目の退職後)の受給期間内に支給残日数がある場合その範囲内で、残っていた日数分の基本手当(失業手当)を再受給することができます

ただし「受給対象となる日」は退職後にハローワークに来所して届出をし、再求職申し込みをした日(給付制限がある場合は給付制限期間経過後)からとなるので、やはり退職後は可能な限り早くハローワークに来所して届けた方がいいでしょう!

氏名や住所を変更する場合

氏名や住所を変更する場合なるべく早くハローワークに届出してください

住所を変えた場合、雇用保険の手続きをする管轄のハローワークが変更になる場合があります

公共職業訓練を最大限に活用しよう

基本手当(失業手当)の支給日数が「1日でも」残っている状態で公共職業訓練校へ入校すると、訓練期間中に「所定給付日数分の支給が終了した後も」訓練終了日まで基本手当を延長してもらうことができます!

この他にも訓練受講に要する費用にあてるため受講手当、通所手当等が支給される

※実体験※ 基本手当(失業手当)を「所定給付日数よりも長くもらった」

僕は2021年の退職時、基本手当の「所定給付日数 90日」でした

その「支給残日数が残り30日」というタイミングで職業訓練の「O.Aシステム(パソコンのやつ)」に入校しました!はい、意図的です 笑

正直、失業手当を長くもらうことが1番の目的だったので 笑

訓練期間が3ヶ月あったので、入校した約1ヶ月後に基本手当の受給期間は終了しましたが、そこから先のO.Aシステムに通っていた2ヶ月間は訓練終了日まで基本手当をもらい続けていました!

よって所定給付日数90日だったのが、150日(約5ヶ月)もらうことができました!

パソコンのスキルも身に付け基本手当ももらえるので一石二鳥でした!

中には訓練期間が6ヶ月、などの職業訓練もあるので、ドンピシャのタイミング(入校日と受給期間の最終日が被ったら)で入校することができれば所定給付日数が最短の90日の人でも270日(約9ヶ月)基本手当をもらい続けることができるのです!

因みに2年とかの職業訓練校もあるらしいです 笑

その場合は訓練中の2年間が終了するまでもらい続けられるらしいです 笑

ハローワークの職員さんに直に確認した情報なので間違いないです!

受給中に本人が亡くなったら?「未支給失業等給付」

万が一、受給中に本人が亡くなってしまった場合は生計を共にしていた遺族が死亡日の前日(死亡時刻が正午以降だと当日)までの基本手当(失業手当)等の支給を受けることができます!

「生計を共にしていた」とは同居、別居に関係なく生活費を共有していたという意味合いになります。

例えば、別居していても「仕送りをしていた」など生活を支えていた場合は対象となります。

これを

「未支給失業等給付」

といいます

「未支給失業等給付」申請方法、申請期限

受給資格者本人の死亡した日の翌日から6ヶ月以内に「未支給失業等給付請求書」をハローワークに提出してください

因みに、この制度は基本手当だけでなく、再就職手当や就業促進定着手当などの「就業促進給付」も適用になります

要は雇用保険から支払われる予定だった手当が対象となります

電子申請による届出も可能(「様式のみ印刷」を押すとPDFがダウンロードされます)

「未支給失業等給付」を受け取れる遺族の範囲

因みに、優先順位がありまして、上から降順です!

1位は「配偶者」

最下位は「兄弟、姉妹」です!

電子申請による届出も可能(「様式のみ印刷」を押すとPDFがダウンロードされます)

「未支給失業等給付」の申請に必要なもの

電子申請による届出も可能(「様式のみ印刷」を押すとPDFがダウンロードされます)

ポイントブロックタイトル

不正受給について

不正受給とは、実際には失業給付の受給ができない状態にあるにも関わらず虚偽の申告をして失業手当などを受給すること、またはしようとすること(成否は問わず)

不正受給の例

不正受給がばれた場合に受ける処罰

処分に不服がある時は?

処分の事実を知った日の翌日から3ヶ月以内に「雇用保険審査官」に審査を申し立てることができる

これを「審査請求」という

これを実行する場合はハローワークを通して、または直接、雇用保険審査官に申し出る

また、雇用保険審査官の決定に不満がある時は決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヶ月以内に「労働保険審査会」に「再審査請求」することができる

ただし、審査請求した日の翌日から3ヶ月経っても決定がない場合は決定を経ないで労働保険審査会に対して再審査請求することができる

ハローワーク等が行った失業保険に関する処分の「取消訴訟」は審査請求の決定を経た後に、決定があったことを知った日から6ヶ月以内に提起することができる(ただし、決定のあった日から1年を経過した場合を除く)

ただし、審査請求をした日の翌日から3ヶ月以経っても審査請求について決定がない場合は決定を経ないで取消訴訟を提起することができる

教育訓練給付

「教育訓練給付」支給対象者

- 以下のいずれかに該当し厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、修了した人

- ①雇用保険被保険者(在職中の人)

厚生労働大臣が指定する教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において、支給要件期間(被保険者として適用事業主に雇用されていた期間)が3年以上あること(初めて一般教育訓練に係る教育訓練給付を受ける人については支給要件が1年以上あること(暫定措置))

②雇用保険被保険者だった人(退職者)

受講開始日直前の被保険者じゃなくなった日が受講開始日以前1年以内(適用対象期間の延長がされた場合は最大20年以内)にあり、受講開始日における支給要件が3年以上あること

(受講開始日において被保険者じゃない人のうち、被保険者資格を喪失した日から1年間のうちに妊娠、出産、育児、病気、ケガ等の理由で引き続き30日以上、対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合にはハローワークにその旨を伝えることにより被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大19年)を加算することができる

「教育訓練給付」支給額

※4000円を超えない場合は支給は受けられない

※ただし、その額が2万円を超える場合の教育訓練経費にできる額は2万円が上限となる(平成29年1月1日以降にコンサルタントを受講した場合に限る)

「特定一般教育訓練給付に係る教育訓練給付」概要

要件を満たす雇用保険被保険者(在職者)または被保険者だった人(退職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け修了した場合にその受講のために受講者本人が教育訓練施設に支払った経費の一定割り合いに相当する額(上限20万円)が支給される

※ここでいう「被保険者」とは一般被保険者および高年齢被保険者をいいます

「特定一般教育訓練に係る教育訓練給付」支給対象者

- 厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け終了した人が対象

- ①雇用保険の被保険者(在職者)

厚生労働大臣が指定する教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)に「支給要件期間(受講開始日までの間に雇用保険の適用事業主に被保険者として雇用された機関)」が3年以上あること(初めて特定一般教育訓練に係る教育訓練給付を受ける人は支給要件が1年以上あること(暫定措置)

②被保険者だった人(退職者など)

受講開始日直前の被保険者じゃなくなった日が受講開始日以前1年以内(適用条件の延長がされた場合は最大20年以内)にあり受講開始日における支給要件期間が3年以上あること

(受講開始日において被保険者じゃない人のうち、被保険者資格を喪失した日から1年間のうちに妊娠、出産、育児、病気、ケガ等の理由で引き続き30日以上、対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合にはハローワークにその旨を伝えることにより被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大19年)を加算することができる

「特定一般教育訓練に係る教育訓練給付」支給額

対象教育訓練を受け、修了した場合その受講のために受講者本人が教育訓練実施者に支払った経費の40%に相当する額の支給を受けることができる(上限20万円)

※4000円を超えない場合は支給を受けられない

「専門実践教育訓練に係る教育訓練給付」

要件を満たす雇用保険被保険者(在職者)、または被保険者だった人(退職者)が厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、救育訓練施設に支払った経費の一定割合額(上限168万円)をハローワークからもらえる制度

また、当該給付を受給している人は訓練を受けている期間で失業状態である日について基本手当(失業手当の)日額の80%に相当する教育訓練支援給付金を受けられる場合がある

「専門実践教育訓練に係る教育訓練給付」支給対象者

- 厚生労働大臣が指定する当該教育訓練を受け、修了した人が対象

- ①雇用保険被保険者(在職者)

専門実践教育訓練の受講を開始した日に雇用保険被保険者のうち支給要件期間(受講開始日までの間に事業主に被保険者として雇用されていた期間)が3年以上あること

②雇用保険被保険者だった人(退職者)

受講開始日に被保険者でない人で、被保険者資格を喪失した日(退職日の翌日)以降受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長がされた場合は最大20年以内)であり支給要件が3年以上ある人(初めて専門実践教育訓練に係る教育訓練給付を受ける人は、支給要件期間が2年以上あること(暫定措置)

(受講開始日において被保険者じゃない人のうち、被保険者資格を喪失した日から1年間のうちに妊娠、出産、育児、病気、ケガ等の理由で引き続き30日以上、対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合にはハローワークにその旨を伝えることにより被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大19年)を加算することができる

「専門実践教育訓練に係る教育訓練給付」支給額

| 専門実践教育訓練の受講中 | 専門実践教育訓練の終了後 | |

| 支給額 (受講者が支払った教育訓練経費×右記の割合) | 80% 120万円(上限) 4000円を超えない場合はもらえない | 資格を取得し、修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合 70% 168万円(上限) 4000円を超えない場合はもらえない すでに支給された左欄の額との差額が追加で支給される |

※専門実践教育訓練の受講中に支給される給付金の上限額120万円は訓練期間が3年間の専門実践教育訓練を受講した場合の上限額です

訓練期間が1年の場合40万円、2年の場合80万円が上限となる

また、訓練終了後に支給される給付金の168万円についても訓練期間を3年で受講した場合の上限額となる

訓練期間が1年の場合56万円、2年の場合116万円が上限額となる

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付)

高年齢雇用継続給付(「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」)

「高年齢雇用継続基本給付金」については、基本手当(失業手当)や再就職手当などの「基本手当を受給したとみなされる給付」を受けていないことが前提となります!

基本手当の受給が始まる前に就職して受け取った再就職手当もNGです!

「高年齢雇用継続基本給付金」支給要件

上述の「被保険者であった期間が通算で5年以上あること」の計算については、被保険者であった期間に空白がある場合その期間が1年以内の場合は前後の被保険者だった期間と通算することができる

※しかし、基本手当等、または特例一時金を受給したことがある場合はその後の期間しか通算することができない!

「高年齢雇用継続基本給付金」支給額計算方法

「高年齢再就職給付金」とは

基本手当(失業手当)を受給した後、60歳到達時以降に1年を超えて引き続き雇用されることが確実である(見込がある)と認められる職業についたことで被保険者として雇用された人に対する給付金

基本手当の受給期間内に就職し就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある場合に対象になる

「高年齢再就職給付金」支給要件

上述の「被保険者であった期間が通算で5年以上あること」の計算については、被保険者であった期間に空白がある場合その期間が1年以内の場合は前後の被保険者だった期間を通算することができる

※ただし、基本手当等、または特例一時金を受給したことがある場合はその後の期間しか通算することができない!

「高年齢再就職給付金」支給額

基本的には高年齢雇用継続基本給付金と同じです

ただし、「低下率」は60歳到達時の賃金ではなく基本手当の基準となった賃金に比べて再就職後の賃金が下がっているかどうかを計算します

また、支給を受けることができる期間は基本手当の支給残日数によって以下の通りになります

支給額

※就職日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上の場合

再就職後2年間

※就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上の場合

再就職後1年間

※その期間内に65歳に到達した場合は65歳に達した月までとなる

「介護休業給付」とは

「介護休業給付」対象になる家族は?

「介護休業給付」支給要件

「介護休業給付」支給額

休業開始時日額×支給日数×67%

例えば

賃金月額30万円(日額1万円)の場合

10000円×67%(0.67)=6700円

日額 6700円

1日6700円×93日=623100円

623100円もらえる

「介護休業給付」申請方法、申請期限

- 会社に、書面か口頭で「介護休業給付金」の申請をする(※就業規則の確認を)

- 会社に「介護作業開始届出書」を作成してもらう

- 本人、または会社がハローワークに申請する

「育児休業給付(いくきゅう)」

「育児休業給付」支給要件

「育児休業給付」支給額

例えば

月収30万円の場合

最初の6ヶ月間=休業開始前の賃金(給与)の67%

300000円×0.67=201000円

7ヶ月目以降=休業開始前の賃金の50%

300000円×0.5=150000円

例えば

育休前の賃金=300000円

育休中の給与=50%

=300000×0.5=150000円

国からの支給=67%

=300000円×0.67=201000円

201000円−150000円=51000円

この場合、国からの支給は差額の51000円だけ

即ち、会社から給与がある場合は合計額で給付金の上限を超えないように調整される

「育児休業給付」申請期限

雇用保険と老齢厚生年金の併給調整

基本手当(失業手当)と老齢厚生年金、退職共済年金との併給調整が行われる

受給権が発生する老齢厚生年金等の受給権利者が基本手当の支給を受ける間は老齢厚生年金、退職共済年金の支給は停止さます!

これは基本手当の支給内容が変更されるということではなく、あくまでも年金の支給が停止されるものです

また、基本手当の他に高年齢雇用継続給付も併給調整の対象となります

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は退職〜再就職までの損しないプロセスを目的別に網羅してみました!

あなたが今、「仕事辞めたい、転職しようかなー?」そんな心情なら給付制限が1ヶ月に短縮された今は格好のチャンスではないでしょうか?

今後も続くとは限らないし、

これを機にあなたも一歩踏み出してみませんか?

でわまた!